社葬とは?流れやマナーについて解説

社葬は企業が故人をお見送りする葬儀です。

社葬は企業が故人をお見送りする葬儀です。

お見送りされる方が「企業にとってどのような存在であったか」という観点から、社葬でのお見送りが決まります。

本記事では社葬の条件やその費用、マナー、税務上の取り扱いについてご紹介します。

目次

社葬とは

社葬とは、企業が主体となって葬儀をとりおこなうお見送りの方法です。

社葬とは、企業が主体となって葬儀をとりおこなうお見送りの方法です。

費用面も企業が負担します。

企業に多大な貢献をした方をたたえる意味合いを持ち、企業にとって大切な行事のひとつともなります。

また、企業の従業員が結束を強める機会になるという一面も。

家族がとりおこなう一般葬とは異なり、企業が進行するのが特徴的です。

社葬の解説とQ&Aはこちら。

社葬と合同葬の違い

社葬とならび、企業関連の葬儀では「合同葬」もよくとりおこなわれる葬儀の形式です。

合同葬も厳密に言えば社葬のひとつですが、「社葬」「合同葬」として考えると以下のような違いがあります。

- 社葬…企業が主催となって故人をお見送りし、費用も全面負担する。

- 合同葬…企業と遺族が共同で主催し、費用は双方で負担する。

社葬は企業が大々的におこない、対外的に大きな注目を浴びることも多く、広報活動の一環にあるという特徴があります。

近年では「お別れ会」という形でお見送りするケースも増えてきています。

合同葬は企業と遺族の共同主催だけではなく、複数の企業や団体で共同主催をするケースもあります。

葬儀費用を抑えられるという一面があるため、費用面の負担を軽減しやすい点が、特徴といえるでしょう。

社葬の主催者「喪主と施主」

社葬における「喪主」は、故人のご遺族です。

これは一般葬や家族葬と変わりません。

社葬にあたっては喪主の同意・協力が不可欠です。

喪主は「中心になって葬儀をとりおこなう」役割があります。弔問の対応や葬儀での挨拶などをおこないます。

「施主」は「葬儀費用を負担する(お布施をする)」立場にあたります。

喪主と異なり、あまり表に出ることはありませんが、社葬では葬儀委員長として実質的な最高責任者になる立場です。

社葬を行うのはどんな時か

企業の社員すべてが社葬の対象となるわけではありません。一定の条件によって決定されます。

経営に関わる人物が亡くなった時

いわゆる企業のトップやそれに準ずる立場の方が対象です。

創業者や会長、社長はもちろん、副社長や執行役員など、会社の経営に深く携わった上職は、社葬でお見送りがおこなわれます。

また、過去にその立場にあったかたも同様です。

会社の発展に貢献した現役の社員が亡くなった時

会社で大きな功績を残し、発展に貢献したと認められる現役の社員が亡くなったときも、社葬でお見送りをすることがあります。

業務中の事故や殉職が発生した時

業務中、何らかの事故で亡くなった方や、業務命令・社命として行動中に殉職した方は、社葬でお見送りすることがあります。

この場合、ご遺族に対する社会保障の一環として社葬になることもあります。

社葬の流れ

社葬が必要な事態になった場合、まずは臨時取締役会を開き、主催するか否かを決定します。

社葬が必要な事態になった場合、まずは臨時取締役会を開き、主催するか否かを決定します。

このとき、必ず議事録を残しましょう。

今後の税務上の手続きに必要です。

社葬の方針が決まればご遺族に社葬の許可を取り、社葬の前におこなわれる密葬をお願いします。

企業によって密葬のサポートをするところも少なくありません。

次に葬儀会社や宗教関連の選定をおこないます。

社葬は企業の信用に関わる一面も持っているため、信頼できる葬儀会社の選定が必要です。

また、ご遺族に対するフォローも手厚い葬儀会社であればなお良いでしょう。

宗教に関しては、とくにご遺族の方針や意思の確認が重要です。 菩提寺との関わりがあったり、場合によっては宗教色を出さないほうが良いと希望するケースもあります。

その後は会場・日程を決定です。

ご遺族や葬儀会社と相談し、予想できる参列者の人数やセレモニーの内容に応じた会場を選びます。

宗教色の強いセレモニー(読経や祭壇の設置、ご遺骨の安置など)をするのであれば、お寺や神社が一般的です。

ホテルでは、宗教色の強いセレモニーを許可していないケースが多々あります。

会場や日程が決まったのであれば、死亡広告の出稿、案内状の送付に進みます。

その後は事前リハーサルをおこない、当日に備えます。

当日の流れは一般的な葬儀とほぼ同様です。

読経・弔辞・弔電、喪主挨拶、焼香、法話と進みます。

途中で故人の業績や思い出を参列者にご覧いただく機会を設ける企業もあります。

社葬のマナー

社葬に参列する立場になったら、故人やご遺族、施主企業に失礼のないマナーでおうかがいしましょう。

社葬に参列する立場になったら、故人やご遺族、施主企業に失礼のないマナーでおうかがいしましょう。

故人のお名前や立場、会場・日程の確認は基本中の基本です。

また、案内状には供物・供花・香典について記載されていることもあります。

社葬では香典を辞退することが多いため、必ず確認しましょう。

社葬に参列する人選も気を配りましょう。

故人よりも下の職位が代表として参列するのは失礼にあたります。

同等以上の職位が相応しい立場です。

もしも同等以上の職位の都合がつかなければ、代理人を立てて参列し、後日、改めて弔電を送ってください。

弔辞を頼まれることがあるかもしれません。

弔辞の人選は事前にかなり綿密な打ち合わせがされており、「この人こそ!」という人に依頼されます。

断るのは失礼にあたりますので、ぜひお受けしましょう。

また、当日、受付の際には名刺をお渡しします。

そのときには名刺の右上に「弔」の文字をあらかじめ記入しておきます。

当日のマナー違反を避けるために、「名刺交換はしない」「商談・打ち合わせをしない」ことを徹底してください。

いずれも葬儀の場においては非常に失礼です。

通夜振る舞いに関しては、固持しすぎるのは失礼です。

ひとくちだけでも箸をつけ、ご遺族や施主のお気持ちを大切にしましょう。

ただし長居は不要です。

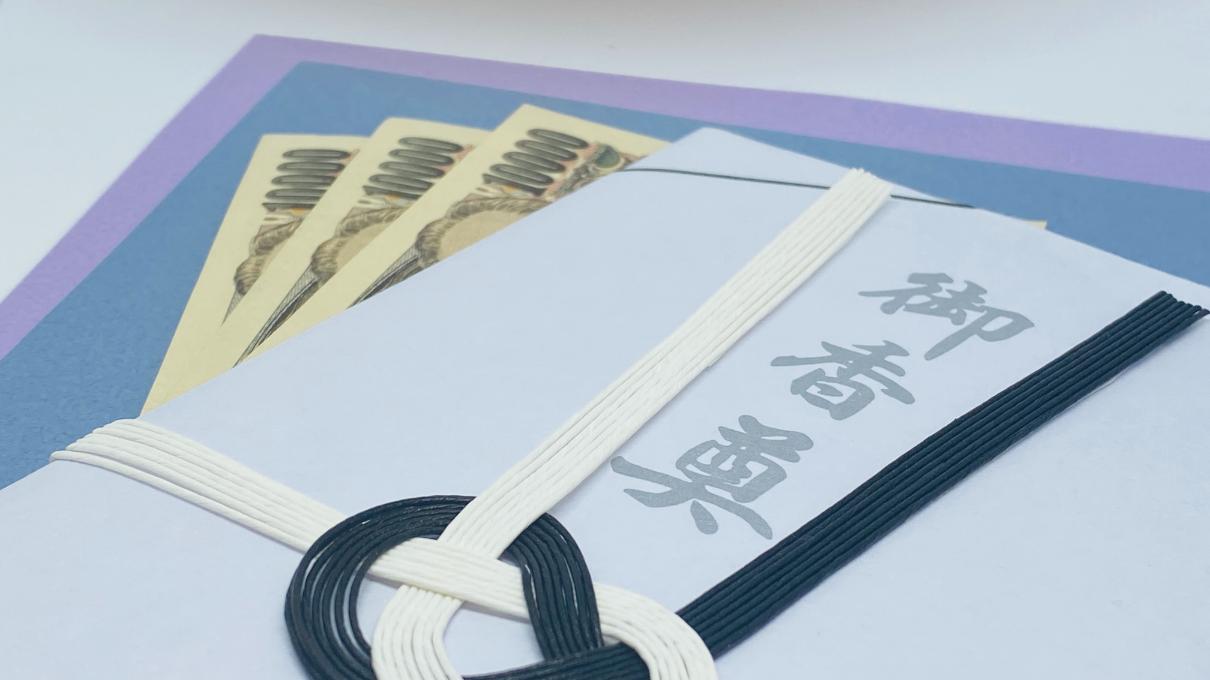

社葬の香典について

先にも少し触れましたが、近年、社葬では香典を辞退するケースが増えています。

先にも少し触れましたが、近年、社葬では香典を辞退するケースが増えています。

ほとんどの場合は案内状にその旨が記載されており、香典をお受けする・お受けしないことが一目で分かります。

ただ、必ずしも記載されているわけではありません。

中には一切触れていないことがあり、迷ってしまうこともあるでしょう。

その際には施主(運営委員会)に問い合わせをし、確認しておくと安心です。

香典を辞退していても、供物や供花は受け付ける社葬もあります。

こちらも大抵は案内状に記載されています。

不明な点があれば、やはり施主への問い合わせをしておきましょう。

社葬の費用と税務上の取り扱い

社葬では、葬儀に必要な費用を福利厚生費の「損金」扱いにできます。

ただしこの場合、「取締役会の議事録」および「社葬取扱規程」が必須です。

香典を受け取る社葬であれば、香典は「雑所得」として取り扱われます。

法人税の課税対象です。

また、受け取った香典をご遺族にお渡する・香典返しを企業が負担した場合、ご遺族には贈与税が発生することも念頭に置きましょう。

なお、社葬前の密葬の費用、お仏壇や墓石の購入費・納骨費用・葬儀以降の法事法要の費用は経費として認められませんので、事前にご遺族とよく確認しておくことをおすすめします。

まとめ

社葬も一般的な葬儀も、故人をしのぶことに変わりはありません。

しかし、規模や準備、税制上の手続きなど、社葬ならではの流れがあるのも確かです。

いざと言うときに混乱しないよう、社内規定を定めておいてはいかがでしょうか。

社葬をお考えの方は、ぜひ斎奉閣の無料事前相談ページをご覧ください。

【参考】家族が愛するお父様 | 葬儀レポート

【参考】一般葬とは?家族葬との違いや費用相場を徹底解説

【参考】家族葬の費用相場とは?一般葬との費用比較や安く抑えるポイントを徹底解説

葬儀の種類