一周忌とは?準備や流れ、お供えについてわかりやすくご紹介

故人が亡くなってから満1年目に行う法要のことを、「一周忌法要」といいます。 1年刻みで行う年忌法要のなかでも特に重要な行事であるだけに、準備するべきものは多いです。 今回は一周忌法要の概要に加え、準備するべきものや流れ、マナーなどについて詳しく解説します。

故人が亡くなってから満1年目に行う法要のことを、「一周忌法要」といいます。 1年刻みで行う年忌法要のなかでも特に重要な行事であるだけに、準備するべきものは多いです。 今回は一周忌法要の概要に加え、準備するべきものや流れ、マナーなどについて詳しく解説します。

目次

一周忌法要とは

一周忌法要とは、故人が亡くなってから満1年目の命日に行う法要のことです。 命日からちょうど1年という大切な節目であるため、故人の親族や友人など様々な人を招いて故人を偲びます。 本来は命日と同月同日に行うものですが、もし平日の場合は仕事や学校で参列できない人が多いため、前倒しで行うことも珍しくありません。 ちなみに一周忌と似た言葉で「一回忌」というものがありますが、これは命日を指す「忌日」に基づいて使われる言葉です。 忌日(命日)は亡くなった当日を1回目として数えるため、亡くなってから最初に行う葬儀のことを一回忌といいます。 そして一周忌は忌日に行う法要としては2回目になるため、二回忌と言い換えることもできます。

一周忌法要の準備

一周忌法要を行うにあたって、通常は命日の2ヵ月くらい前から以下の流れで準備を始めます。

一周忌法要を行うにあたって、通常は命日の2ヵ月くらい前から以下の流れで準備を始めます。

準備①:日程を決める

まずは一周忌法要を行う日程を決めます。 本来は命日に行うものですが、参列者や司会者の都合を考慮して、全員が参加しやすい土日祝日にずらしても問題ありません。 ただし命日が過ぎたあとではなく、命日の前となるように調整をしましょう。

準備②:場所を決める

日程の次は一周忌法要を行う場所を決めます。 お寺や自宅だけでなく、セレモニーホールやホテルなどで行うことも可能です。 ただし法要ではお墓参りも行うケースが多いため、お墓から近い場所を選ぶと良いでしょう。

日程の次は一周忌法要を行う場所を決めます。 お寺や自宅だけでなく、セレモニーホールやホテルなどで行うことも可能です。 ただし法要ではお墓参りも行うケースが多いため、お墓から近い場所を選ぶと良いでしょう。

準備③:お寺と出席者に連絡をする

一周忌法要では僧侶にお経をあげてもらう必要があるため、お寺にも連絡をします。 菩提寺(先祖代々引き継ぐお墓があるお寺)がある場合はそのお寺へ、霊園や墓地を利用している場合は、葬儀でお世話になったお寺へ相談しましょう。 また、一周忌法要に招待する人にも電話やハガキなどで連絡をします。 招待する人の間柄は、故人の親族や友人・知人くらいまでが一般的ですが、場合によっては仕事関係の人にも声をかけることがあります。 親族には電話で声をかけても問題ありませんが、友人・知人・仕事関係の人には返信用ハガキを同封した案内状を送付しましょう。

準備④:食事の手配

一周忌法要のあとは、お斎(おとき)という会食の場を設けることが通例とされています。 会場や参列者の事情に合わせ、仕出し料理や料理店などの予約を取りましょう。 予約の際は必ず「法事で利用する」旨を伝え、おめでたいとされる料理が出されないようにします。

一周忌法要のあとは、お斎(おとき)という会食の場を設けることが通例とされています。 会場や参列者の事情に合わせ、仕出し料理や料理店などの予約を取りましょう。 予約の際は必ず「法事で利用する」旨を伝え、おめでたいとされる料理が出されないようにします。

準備⑤:引き出物を決める

参列者への香典返しという意味で、引き出物の用意が必要です。 一周忌法要の引き出物においても、香典返しと同じく後に残らない消え物が適しています。 お菓子やお茶のセット・せっけん・洗剤などがよく選ばれますが、迷った場合はカタログギフトで選んでもらうのもおすすめです。 引き出物にかける金額は香典に対して3分の1~2分の1程度が相場ですが、お斎を用意している場合は1食分を差し引いた金額のものをお返ししても問題ありません。

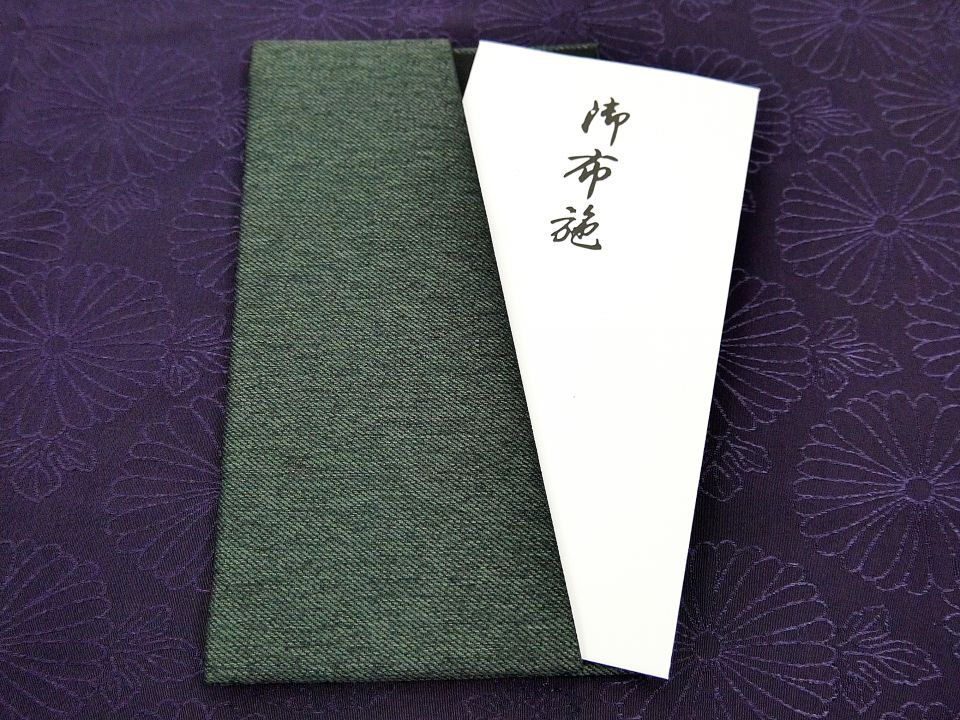

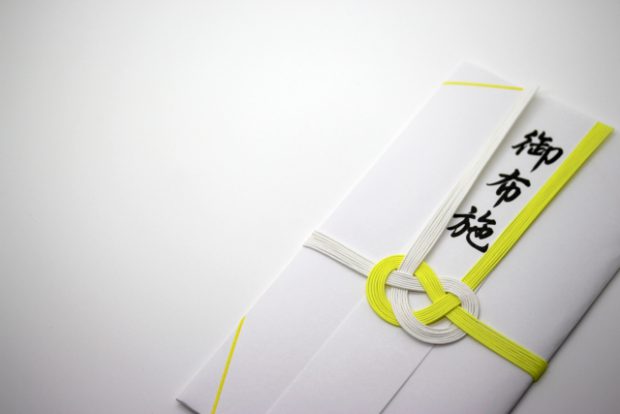

準備⑥:お布施を用意する

一周忌法要では僧侶にお経をあげてもらうため、お礼としてお布施を用意します。 金額の相場としては3万円~5万円程度ですが、迷った場合はあらかじめお寺へ確認したり年長者の親族に相談したりしても良いでしょう。 遠方から僧侶を招く場合はお車代として5千円~1万円、お斎を辞退された場合は御膳料として5千円~2万円も加えて包みます。 【関連記事】お布施とは?金額相場や渡すタイミングなどを分かりやすく解説

一周忌法要では僧侶にお経をあげてもらうため、お礼としてお布施を用意します。 金額の相場としては3万円~5万円程度ですが、迷った場合はあらかじめお寺へ確認したり年長者の親族に相談したりしても良いでしょう。 遠方から僧侶を招く場合はお車代として5千円~1万円、お斎を辞退された場合は御膳料として5千円~2万円も加えて包みます。 【関連記事】お布施とは?金額相場や渡すタイミングなどを分かりやすく解説

準備⑦:お供え物を手配する

一周忌法要のお供え物は「生花」が最も一般的ですが、お線香・ろうそく・お菓子・果物・お酒・タバコをお供えすることも多いです。 生花の場合、四十九日までの法要では白を基調としたアレンジメントフラワーが多いですが、一周忌では故人が好きだった色のお花をお供えしても良いでしょう。

一周忌法要の流れ

一周忌法要の流れについては厳格に定められているわけではありませんが、一般的には以下の流れで執り行われます。

一周忌法要の流れについては厳格に定められているわけではありませんが、一般的には以下の流れで執り行われます。

- 僧侶の入場

- 施主の挨拶

- 読経

- 焼香

- 法話

- 僧侶の退場

近くにお墓がある場合、法要のあとにお墓参りを行いますが、遠ければ省略しても問題ありません。 施主によるお礼の挨拶を済ませてから、お斎の会場に移動して出席者に食事を振る舞いましょう。

一周忌法要のマナー

一周忌法要に関するマナーを把握し、故人を偲ぶ雰囲気を壊さないよう注意しましょう。

マナー①:香典

参列者の場合、指定がなければ一周忌法要でも香典を持参するのが基本です。 金額は5千円~1万円程度が相場ですが、故人との関係が深い場合は1万円以上を包むこともあります。 袋は葬儀での香典と同じく不祝儀袋を使いますが、故人はすでに仏様になったとされているため表書きは「御仏前」や「御香料」となります。 また、表書きは薄墨ではなく濃い墨を使って書きましょう。 薄墨は突然の別れに対する動揺や悲しみの意を表して使うものなので、時が経った四十九日以降は濃い墨を使います。 水引は黒白ではなく、双銀・藍銀・黄白の「結び切タイプ」を用いるのが一般的です。 【関連記事】香典の金額の相場とは?故人との関係性や年齢別で解説

参列者の場合、指定がなければ一周忌法要でも香典を持参するのが基本です。 金額は5千円~1万円程度が相場ですが、故人との関係が深い場合は1万円以上を包むこともあります。 袋は葬儀での香典と同じく不祝儀袋を使いますが、故人はすでに仏様になったとされているため表書きは「御仏前」や「御香料」となります。 また、表書きは薄墨ではなく濃い墨を使って書きましょう。 薄墨は突然の別れに対する動揺や悲しみの意を表して使うものなので、時が経った四十九日以降は濃い墨を使います。 水引は黒白ではなく、双銀・藍銀・黄白の「結び切タイプ」を用いるのが一般的です。 【関連記事】香典の金額の相場とは?故人との関係性や年齢別で解説

マナー②:お布施を渡すタイミング

お布施を渡すタイミングは、法要が始まる前に僧侶へ挨拶をするときか法要が終わってお礼をするときがベストです。 僧侶と軽くお話をしてから、お布施を渡しましょう。 ただし僧侶がお斎にも参列する場合は、食事後の帰り際に渡すこともあります。 なお、お布施は「僧侶を介した仏様へのお供え物」なので、手渡しはマナー違反です。 封筒を切手盆(きってぼん)というお盆に乗せるか、袱紗(ふくさ)に包んで渡しましょう。

お布施を渡すタイミングは、法要が始まる前に僧侶へ挨拶をするときか法要が終わってお礼をするときがベストです。 僧侶と軽くお話をしてから、お布施を渡しましょう。 ただし僧侶がお斎にも参列する場合は、食事後の帰り際に渡すこともあります。 なお、お布施は「僧侶を介した仏様へのお供え物」なので、手渡しはマナー違反です。 封筒を切手盆(きってぼん)というお盆に乗せるか、袱紗(ふくさ)に包んで渡しましょう。

マナー③:服装

一周忌法要では施主・遺族・親族は喪服または略礼服を着用します。 男性は白いワイシャツ・黒や濃紺のスーツ・黒いネクタイ、女性は黒や濃紺のワンピースやストッキングが望ましいです。 女性のアクセサリーは結婚指輪だけにするか、一連のパールやオニキスなど華美ではないものを意識して選びましょう。 お子さまの場合は、学校の制服が良いでしょう。もし制服がない場合は、白いシャツに黒や濃紺のブレザーとズボン・スカートを組み合わせます。 参列者も基本的に喪服か略礼服を着用しますが、平服との指定があれば雰囲気を壊さない程度の落ち着いた装いで臨むべきです。

一周忌法要では施主・遺族・親族は喪服または略礼服を着用します。 男性は白いワイシャツ・黒や濃紺のスーツ・黒いネクタイ、女性は黒や濃紺のワンピースやストッキングが望ましいです。 女性のアクセサリーは結婚指輪だけにするか、一連のパールやオニキスなど華美ではないものを意識して選びましょう。 お子さまの場合は、学校の制服が良いでしょう。もし制服がない場合は、白いシャツに黒や濃紺のブレザーとズボン・スカートを組み合わせます。 参列者も基本的に喪服か略礼服を着用しますが、平服との指定があれば雰囲気を壊さない程度の落ち着いた装いで臨むべきです。

一周忌法要についてよくある質問

最後に、一周忌法要についてよくある質問と回答をまとめました。 Q.一周忌とは何ですか? A.一周忌とは故人が亡くなってから満1年後の命日を指し、一周忌に行う法要のことを一周忌法要といいます。 なお、一回忌は故人が亡くなってから1回目に行う法要を指す言葉ですが混同されることが多いです。 Q.一周忌法要はいつまでに行うべきですか? A.本来の一周忌法要は満1年目の命日当日に行いますが、仕事や学校などの事情で難しい場合は命日前の土休日にずらしても問題ありません。 ただし、命日が過ぎてから行うことはマナー違反なので注意しましょう。 Q.一周忌法要はどこまでの間柄の人を招待すれば良いですか? A.故人との付き合いにもよりますが、基本的には葬儀へ参列してくれた人全員に声をかける場合がほとんどです。 Q.一周忌法要の連絡はいつまでにするべきですか? A.一周忌法要を行う日の1~2ヵ月前までにはお寺・参列者への連絡を済ませておきましょう。

まとめ:一周忌法要について

一周忌法要とは、故人が亡くなった日から満1年後に行う法要のことです。 本来は命日に行うものですが、平日だと仕事や学校などで招待者全員の参列が難しいため、前倒しで土休日に行うケースも増えています。 四十九日を過ぎてから1回目となる重要な年忌法要なので、余裕をもって命日の1~2ヵ月前から準備を始めることをおすすめします。 葬儀に関するお悩みがある方は、無料事前相談ページをご覧ください。 ▼気軽にご相談ください。

一周忌法要とは、故人が亡くなった日から満1年後に行う法要のことです。 本来は命日に行うものですが、平日だと仕事や学校などで招待者全員の参列が難しいため、前倒しで土休日に行うケースも増えています。 四十九日を過ぎてから1回目となる重要な年忌法要なので、余裕をもって命日の1~2ヵ月前から準備を始めることをおすすめします。 葬儀に関するお悩みがある方は、無料事前相談ページをご覧ください。 ▼気軽にご相談ください。  この記事の監修者

この記事の監修者

お葬式後について