四十九日法要とは?準備や当日の流れを解説|香典・お布施の金額相場も紹介

故人が亡くなった日から49日後に、「四十九日法要」が行われます。

四十九日法要は「四十九日」と略される場合もあり、故人を極楽浄土へ送り出すための重要な日です。

しかし、言葉を聞いたことはあっても、四十九日の意味や法要を行うまでの流れがわからない方も多いでしょう。

この記事では、四十九日法要とは何か、執り行うまでの準備や当日の流れを解説します。

香典やお布施の金額相場もわかるので、四十九日法要の知識を深めたい方はぜひ参考にしてください。

目次

四十九日法要とは

ここでは四十九日法要の基礎知識として、以下の3つを解説します。

- 意味

- 行われる場所

- 実施される主な儀式

それぞれ詳しく見ていきましょう。

意味

四十九日法要とは、故人の命日から49日目(四十九日)に執り行われる法要のことです。

仏教の一部の宗派では「故人は命日から7日間ごとに7回の審判を受け、四十九日に極楽浄土へ行けるかどうかの判決が下される」と考えられています。

遺族はそれに合わせて7日間ごとに祈り、故人が極楽浄土へ行けるように善行を足してあげます。

中でも最後の審判を受ける四十九日は故人を極楽浄土へ送り出すために最も重要な日であるため、盛大な法要を行って供養するということです。

四十九日が過ぎると「忌明け」となり、喪に服していた遺族は日常生活へと戻ります。

行われる場所

四十九日法要を行う主な場所は、以下の3つです。

- お寺

- 自宅

- セレモニーホール(葬儀場)

お寺は先祖代々のお墓がある菩提寺、または建墓する寺院で行います。

法事の専門家に相談しやすいほか、法要から納骨まで一括で行える点がお寺のメリットです。

また、参列者数が多い場合は、人数に合わせた広さの会場を選べるセレモニーホールを検討するとよいでしょう。

セレモニーホールには専門スタッフが常駐しているため、会場の設定から当日の流れまで、一連の準備を相談できます。

なお、斎奉閣では四十九日法要や供養など葬儀後のサポートも実施しております。

無料事前相談も行っておりますので、葬儀をはじめ法要や法事などに関するお悩みをお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

実施される主な儀式

四十九日で行われる主な儀式は、以下の通りです。

- 四十九日法要

- 納骨法要

- 開眼法要

- お斎

まずは「四十九日法要」で故人の冥福を祈り、「納骨法要」で骨壺をお墓や納骨堂に納めます。

位牌や仏壇を新たに購入した場合は、仏様の魂入れをする「開眼法要」も必要です。

上記すべての儀式が終了したら「お斎」と呼ばれる会食を開き、参列者は食事をしながら故人を偲びます。

四十九日法要はいつやる?数え方(計算方法)を解説

仏教では、亡くなってから100日経過する(百箇日)までは命日を1日目として数えています。

つまり、正確な四十九日とは、命日から48日後となる日に該当します。

地域によっては亡くなった前日を1日目と数え、命日から47日後を四十九日とする場合もあるため、注意が必要です。

法要は四十九日の当日に行うことが望ましいですが、ご自身や親族の都合上難しければ日程をずらしても問題ありません。

ただし、日程をずらす際は、四十九日よりも前の日に繰り上げましょう。

四十九日法要の準備

四十九日法要の準備は、葬儀が終わってからすぐにはじめましょう。

法要を執り行うまでには、以下の準備があります。

- 四十九日法要の日取りと会場決め

- 参列者へ案内状の送付

- 僧侶の手配

- お斎(会食)の手配

- 返礼品の手配

また、四十九日法要と納骨を同時に行う場合、以下の手配も必要です。

- 本位牌の用意

- お墓や仏壇の用意

- 納骨法要の手配

- 卒塔婆(そとうば)の手配(※)

- ※故人の供養を目的としてお墓の後ろに立てる縦長の板で、浄土真宗以外の宗派で用いる

本位牌は故人の戒名を記すため、手元に届くまでに2〜3週間程度かかります。

法要に間に合うよう、本位牌は葬儀後すぐに準備しましょう。

なお、斎奉閣は年間葬儀試行数3,000件以上の実績を持つ葬儀社です。

四十九日法要も行っておりますので、三重県で葬儀社をお探しの方は葬儀場一覧ページをご覧ください。

四十九日法要は何をする?

四十九日法要をスムーズに執り行えるよう、基本的なポイントを解説します。

- 当日の流れ

- 持ち物

当日の流れについて、理解を深めておきましょう。

当日の流れ

四十九日法要は、基本的に以下の7ステップで行われます。

- 喪主・参列者一同着席

- 僧侶が仏前に着席

- 喪主の挨拶

- 読経

- 焼香

- 法話

- 納骨・お墓参り

四十九日法要そのものは法話が済んだら終わりですが、納骨やお墓参りを同時に行う場合が多い傾向です。

なお、読経から法話までの所要時間は、1時間〜1時間半ほどが目安となります。

納骨や会食を行う場合、さらに1時間〜3時間ほど時間を要することを踏まえて、スケジュールを調整しましょう。

また、お焼香のやり方について知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

【関連記事】お焼香のやり方を3つの形式で解説!マナーや宗派による違いも

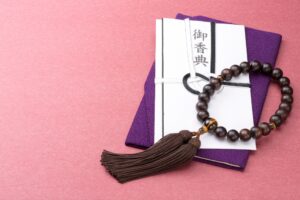

持ち物

四十九日法要の持ち物は、喪主・遺族と参列者で異なります。

法要当日の持ち物は、下表の通りです。

|

喪主・遺族 |

・数珠 |

|

参列者 |

・数珠 |

祭壇用の花やお供え物など、法要を執り行うにあたって必要なものは会場によって異なるため、事前に確認するのがおすすめです。

四十九日法要にふさわしいお供え物

四十九日法要のお供え物には、下記を中心にあとに残らない「消えもの」を選びましょう。

- 白を基調とした花

- 果物

- お菓子

- お酒

- お線香 など

地域によっては供養の一環として、持ち寄ったお供え物を参列者全員で分け合う場合があるため、かさばらず分配できるものを選ぶのがポイントです。

また、お供え物に食べ物を選ぶ際は、日持ちするものを選びます。

果物の場合、バナナや桃のように実が柔らかいものは避け、お菓子は最低でも賞味期限が1〜2週間ほどあるものにするとよいでしょう。

また当社斎奉閣でも供物のご注文を承っております。オンラインやFAXからでもご注文いただけます。

詳しくは供花・供物のご注文ページをご覧ください。

供物について詳しく知りたい方は、以下の記事をあわせてチェックしてみてください。

【関連記事】供物とは?3つの種類や相場、選び方などをわかりやすく解説

四十九日法要のマナー

四十九日法要で押さえておきたいマナーは、以下の5つです。

- 挨拶

- 服装

- 香典

- お布施

- 粗供養

それぞれ見ていきましょう。

マナー①:挨拶

四十九日法要での挨拶は、集まってくれた参列者一同へひと言お礼を述べてから僧侶に向けて「よろしくお願いします」と伝えます。

このとき、故人は戒名で呼ぶのが正式です。

お斎の前は僧侶や参列者へお礼を述べ、無事に四十九日を迎えられた安堵に加え、残された皆で良い関係を続けていきたいという気持ちなどを伝えます。

参列者は、喪主に対して招いてくれたことへのお礼を伝えます。

葬儀のように悲しみの雰囲気を出す必要はありませんが、当然祝いの席でもないため「恐れ入ります」など慎ましい言葉選びが大切です。

なお、法事の精進落としについて詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。

【関連記事】法事の精進落としとは?挨拶の例文をご紹介

マナー②:服装

四十九日法要の場合、服装は略式喪服を着用します。

男性であれば白いワイシャツと黒いスーツ・ネクタイ、女性は黒いワンピースかスーツを選びましょう。

たとえ「平服でお越しください」と案内されても、ラフな服装ではなく略式礼服の着用がマナーです。

お子さまは制服、もしくは華美でないスタイルを心がけてください。

マナー③:香典

四十九日法要で持参する香典は、一般的に「御霊前」という表書きの香典袋を使用します。

ただし、浄土真宗に限り、四十九日法要でも「御仏前」の香典袋を使いましょう。

水引は宗派に関わらず、黒と白か双銀の結び切りタイプがマナーです。

名前は持参する人の名前を記入しますが、夫婦連名の場合は夫の名前を中央に、3名以内の連名なら右から目上の人順に記入します。

また、中袋には表面中央に漢数字で金額を、裏面左側に住所と氏名を記入します。

金額は死や苦を連想させる「4」と「9」、無を連想させる「6」を避けた奇数を選びましょう。

マナー④:お布施

法要へ来ていただいた僧侶には、必ずお布施を渡します。

僧侶を通してご本尊に捧げるものなので金額は決まっていませんが、「故人を偲ぶ気持ちを表すもの」と認識しておきましょう。

お布施を入れる封筒は表に「御布施」という表書きと名前を記入し、裏側に住所、さらに金額を旧漢数字で記入します。

なお、お布施を渡すタイミングは、以下の通りです。

- 法要開始前の僧侶が準備を終えたタイミング

- 法要が終わったタイミング

会食がある場合、お布施は食事を終えて僧侶が帰宅するタイミングで渡しましょう。

マナー⑤:粗供養

参列者に対するお礼の気持ちを表す粗供養は、持ち帰りやすいように軽くてコンパクトなものを選びましょう。

食品の場合は生ものを避け、必ず常温保存が可能なものを渡します。

何を選べばよいか迷った場合は、年齢・性別問わず使いやすい日用品やカタログギフトがおすすめです。

なお、葬儀に参列する際のマナーについて知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

【関連記事】葬儀に参列する際のマナーとは?服装や香典のマナーを解説

四十九日法要でお渡しする金額相場

四十九日法要でお渡しする各項目の金額相場を解説します。

- 香典

- 粗供養

- お布施

それぞれ見ていきましょう。

金額相場①:香典

四十九日法要の香典は、故人との関係性や地域によって変動します。

一般的な相場としては親族が1万円〜5万円、友人や知人は3,000円〜1万円と葬儀よりやや低い傾向です。

なお、香典の金額相場について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

【関連記事】香典の金額の相場とは?故人との関係性や年齢別で解説

金額相場②:粗供養

法事のお返しは受け取った金額に対して3分の1〜2分の1程度が目安です。

故人との関係性も考慮した金額の品物を用意しましょう。

金額相場③:お布施

四十九日法要の場合、お布施は3万円程度を渡すケースが一般的です。

ただし、遠方から招いた場合は車代として5,000円〜1万円、お斎に出席されない場合は御膳代として5,000円〜2万円程度のお礼を別途用意する必要があります。

なお、お布施の金額相場や渡すタイミングについて詳しく知りたい方は、以下の記事をあわせてチェックしてみてください。

【関連記事】お布施とは?金額相場や渡すタイミングなどを分かりやすく解説

【参列者向け】四十九日法要を欠席する場合の対応

やむを得ない事情で四十九日法要を欠席する場合、遺族に弔意を伝えられるよう供花や弔電を送りましょう。

供花とは故人に供える花のことで、別れや冥福を祈る気持ちを伝える意味があります。

四十九日法要の供花には、キクやユリなど白を基調とした花を用意するのが一般的です。

また、弔電とは参列できない場合に遺族へお悔やみの言葉を伝える電報をいいます。

供花と弔電はどちらもインターネットから申し込めるため、スマートフォンやパソコンを使って手配しましょう。

親族に対して失礼のないよう、供花は遅くても開始3時間前には届くようにしておくのがベターです。

インターネットのほか、葬儀社や花屋でも供花を注文できるため、四十九日法要に間に合うよう手続きを進めてください。

四十九日法要に関するよくある質問

四十九日法要に関するよくある質問は、以下の5つです。

- 参列者は誰をどこまで呼ぶべき?家族のみでもよい?

- 後飾り祭壇(中陰壇)の飾り方に決まりはある?

- 自宅で行う場合に別途必要なものは?

- 引き出物(お返し)と香典返しの違いは?

- 四十九日が明けるまでしてはいけないこととは?

それぞれ見ていきましょう。

質問①:参列者は誰をどこまで呼ぶべき?家族のみでもよい?

四十九日法要に参列者として呼ぶのは、故人から見て血縁関係のある親族とその家族が一般的です。

とはいえ、家族のみで法要を行っても問題ありません。

家族のみで四十九日法要を行うメリットは、以下の通りです。

- 法要の日程を決めやすくなる

- 参列者へ挨拶の負担が減る

- 会食費や引き出物代を抑えられる

- 平服でもよい場合がある

- 納骨式の日程をずらせる

参列する人数が増えるほど、準備や費用面の負担は大きくなります。

負担を減らすために家族のみで法要を行う際は、角が立たないよう親族には事前に伝えておきましょう。

質問②:後飾り祭壇(中陰壇)の飾り方に決まりはある?

後飾り祭壇(中陰壇)の飾り方は、段ごとに決まっています。

祭壇が3段の場合、飾り方は下表の通りです。

|

飾る段の位置 |

飾るもの |

|

上段 |

・遺影 |

|

中段 |

仮位牌 |

|

下段 |

・線香台 |

2段の場合、仮位牌は上段に飾ります。

お供え物は中段または下段の空いている場所に飾りますが、乗らない場合、手前に小さな机を設置するとよいでしょう。

なお、葬儀だけでなく後飾りも宗教や宗派によって飾り方が異なるため、事前に確認して位牌や仏具を適切な位置に飾るのが大切です。

質問③:自宅で行う場合に別途必要なものは?

四十九日法要を自宅で行う場合、供花や線香のほかに別途必要なものは、以下の通りです。

- 仏壇

- おりん

- 抹香

- 焼香用香炉

- 導師用座布団

葬儀場などで法要を行う際は、スタッフが事前に手配や設置をしてくれますが自宅の場合、ご自身で用意する必要があります。

また、用意するものは法要を執り行う僧侶によってさまざまです。

直前の準備では間に合わなかったり、不足したりする可能性があるため、あらかじめ必要なものを確認しておくとよいでしょう。

質問④:引き出物(お返し)と香典返しの違いは?

四十九日法要の引き出物と香典では、以下のようにお返しの目的が異なります。

- 四十九日法要:お供え物のお礼

- 香典返し:香典へのお礼

具体的な違いは、下表の通りです。

|

四十九日法要の引き出物 |

香典返し |

|

|

返す時期 |

四十九日法要の当日 |

四十九日法要後、2週間~1か月以内 |

|

返す方法 |

法要後の会場で、原則手渡し |

自宅へ配送 |

|

返す相手 |

四十九日法要でお供え物を持ってきてくれた方 |

香典をもってきてくれた方 |

|

金額 |

3,000円~5,000円(金額は一律) |

いただいた香典の半額、またはいただいた香典の1/3 |

|

表書き |

・粗供養 |

・志 |

|

お礼状 |

不要(後日送る場合は、添付する) |

必要 |

四十九日法要の引き出物と香典、どちらも返す品物は消えものや消耗品となりますが、返礼時の金額が異なる点に注意してください。

質問⑤:四十九日が明けるまでしてはいけないこととは?

四十九日が明けるまでは、故人を悼み喪に服すのがマナーです。

そのため、以下の慶事は避けましょう。

- 入籍

- 結婚式

- 神社参り

- 七五三

- 正月祝い

- 新年の挨拶

- お中元やお歳暮の贈呈

- 引っ越し

- 家の購入やリフォーム

- 旅行

一般的には結婚式への出席も避けるのが望ましいとされています。

しかし、遺族にとって大切な場合、慶事を行うケースもみられるため家族や親族と相談して決めるとよいでしょう。

四十九日法要でお悩みの方は

四十九日法要について疑問やお悩みをお持ちの方は、ぜひ斎奉閣にご相談ください。

斎奉閣では、法要や供養など葬儀後のサポートを実施しております。

会場や会食の用意だけでなく、位牌などの手配も可能なため、四十九日法要の流れがわからない場合でも安心して準備を進められるのが特徴です。

葬儀後に必要となる仏事や諸手続きについて詳しく知りたい方は、斎奉閣の葬儀後サポートをご覧ください。

まとめ:四十九日法要について

四十九日法要は、故人のあの世での幸せを願う大切な儀式です。

準備するべきことや用意するものは多いため、親族や僧侶、葬儀会社などに相談しながら日数に余裕をもって計画を立てましょう。

なお、斎奉閣では無料事前相談を実施しておりますので、四十九日法要はもちろん葬儀に関するお悩みがある方はお気軽にお問い合わせください。

無料事前相談受付中

- 残された家族の負担を減らす

- 死に対する

不安解消 - 遺産相続のトラブルを回避できる

「事前準備を始めたいけど何から始めればわからない…」という方はお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

【関連記事】法事とは?服装やマナー、法要との違いをわかりやすく解説

【関連記事】一周忌とは?準備や流れ、お供えについてわかりやすくご紹介

【関連記事】御仏前の基本的な書き方は?書き方に関するマナーとあわせて紹介!

お葬式後について